Ständige Führungsspitzenwechsel, keine klar ersichtliche Unternehmensstrategie, eine

von Turbulenzen gekennzeichnete Unternehmenskultur im Innern, dazu seit Jahren stagnierende Nutzerzahlen und fallende Aktienkurse - das Bild, das Nick Bilton von

Twitter als permanent krisengeschüttelter Plattform

zeichnet, könnte kaum schlechter ausfallen. Den Karren aus dem Dreck ziehen soll nun ein alter Bekannter:

Twitter-Mitbegründer

Jack Dorsey, vor einigen Jahren in einer Phase interner Streitigkeiten geschasst, wurde im vergangenen Oktober zurück an die Spitze geholt. Bescheiden sind seine Pläne nicht: Er ziele darauf, "dass die Leute morgens als erstes

Twitter genauso selbstverständlich checken wie sie sich fragen, ob sie heute wohl einen

Regenschirm brauchen. Auf die Frage, wie er das erreichen will, antwortet Dorsey, dass er jenen Bereich, in dem das Unternehmen am besten sei, beträchtlich ausbauen wolle, schließlich sei

Twitter jene Plattform, die man in erster Linie dafür nutze, um seine Meinung zu einem

Live-

Event zu posten. ... Als ich mich vor kurzem mit einigen hochrangigen Vorstandsmitgliedern traf, schien es stets dieselbe Nachfrage zu sein, die sie unvorbereitet traf. Wie lautet Plan B, fragte ich, wenn Dorsey keine Trendwende herbeiführt? 'Es gibt

keinen Plan B', sagten sie, 'Wir haben nur diesen.' Die Lösung aller Probleme liegt in dem Wort 'live', wiederholten sie allesamt im Einklang mit Dorsey. 'Wir wissen jetzt, was die Leute davon abhält, Twitter zu nutzen, und was nicht', erklärt Dorsey und kündigt diverse neue Features an, darunter Live-Videos der Spiele der N.F.L., die die Zuschauer dann kommentieren können. Damit soll die Nutzerzahl steigen und der Live-Aspekt in den Mittelpunkt gerückt werden. Twitter setzte einiges auf dieses

verhältnismäßig simple Vorhaben."

Außerdem: Lisa Birnbach

erklärt anhand einiger Beispiele, warum

reine Mädchenschulen wieder angesagt sind. William Stadien

porträtiert die 99-jährige

Olivia de Havilland, letzte noch lebende Schauspielerin der "Vom Winde verweht"-Ära. Antonio Garcia Martinez

erklärt, wie

Mark Zuckerberg seinerzeit

GooglePlus den Garaus machte. Bruce Handy

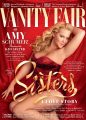

porträtiert Covergirl und Komikerin

Amy Schumer.