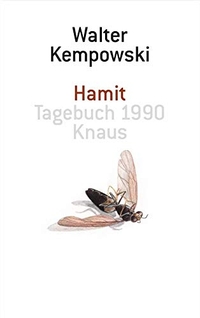

Walter Kempowski

Hamit

Tagebuch 1990

Albrecht Knaus Verlag, München 2006

ISBN 9783813502275

Gebunden, 432 Seiten, 24,95 EUR

ISBN 9783813502275

Gebunden, 432 Seiten, 24,95 EUR

Klappentext

Hamit - Heimat: dieses altmodische Wort beherrscht das Leben Walter Kempowskis im Jahr eins nach dem Mauerfall. 1990 kehrt er in seine Geburtsstadt Rostock zurück - es ist eine langsame, manchmal quälende, manchmal tief bewegende Annäherung in vielen Schritten. Zuerst zusammen mit dem Bruder, der einen Panzer aus Kälte braucht, um den Anblick des elterlichen Hauses zu ertragen. Es ist der Ort, wo sie vom Tod des Vaters erfuhren, es ist der Ort, wo Walter nach dem Krieg verhaftet wurde und für acht Jahre nach Bautzen verschwand. Mit der persönlichen Annäherung verfolgt Kempowski gleichzeitig die Annäherung der beiden deutschen Staaten - hin und her gerissen zwischen Angst und Aufbruchstimmung. 1990 ist aber auch das Jahr der Fertigstellung seines ersten Tagebuches "Sirius", ist intensive Auseinandersetzung mit dem kollektiven Tagebuch "Das Echolot", begleitet von entmutigenden Zweifeln, ob dieses große Gedächtnis der kleinen Leute bewältigt werden kann.

Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 22.05.2006

Rezensent Jörg Drews schreibt eine Leseaufforderung. Dass diese Tagebücher deutlich weniger entspannt daher kommen als manch frühere Aufzeichnungen Walter Kempowskis, hält Drews der ereignisreichen Wendezeit des Jahres 1990 für angemessen. Dafür schätzt er hier den Giftstachel des Autors und seine Atemlosigkeit, die beide gleichfalls zur behandelten Zeit und ihren Akteuren zu passen scheinen. So wird dem Rezensenten im Rückblick manches mit "komischer Deutlichkeit" klar, ja er erkennt, geführt vom Autor, sogar mitunter das Weltwesen. Das und die Dynamik des raschen Stimmungswechsels in den Tagebucheinträgen machen "süchtig", gesteht er. Zur "dritten Säule" von Kempowskis Werk (neben "Deutscher Chronik" und "Echolot") aber wird der Band für Drews erst durch die Systematik der politischen Unkorrektheit dieser Texte.

Lesen Sie die Rezension bei

buecher.deRezensionsnotiz zu Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.05.2006

Walter Kempowski ist schon ein komischer Vogel, findet Rezensent Peter Demetz: Er holt seine alten Tagebücher hervor, wie andere "seltene Weinsorten". Und doch ist der Rezensent - gewissermaßen wider Willen - von dem 1990 verfassten und nun unter dem Titel "Hamit" veröffentlichten Tagebuch fasziniert. Mit "Hamit" ist "Heimat" gemeint, erklärt der Rezensent, so wie es im Erzgebirge ausgesprochen wird, und genau darum geht es Kempowski, nämlich um die Suche nach dem "inneren Vaterland". Nach der Wende kehre Kempowski als Sechzigjähriger zurück an die Orte seiner Kindheit und Jugend in Rostock und in Bautzen (wo er acht Jahre lang inhaftiert war). Diese Suche, so der Rezensent, hält jedoch vor allem Enttäuschung bereit, so dass Kempowski am Ende verkündet: "Heimat kann man abhaken, geblieben ist das Heimweh". So ganz und gar wohl zumute ist dem Rezensenten jedoch nicht bei Kempowskis kunstvollem Tagebuch. Zwar rechnet er dem Autor seine Ehrlichkeit hoch an, doch er gibt auch zu, sich regelrecht provoziert zu fühlen durch dessen "entsetzlich langes Gedächtnis" und eine gewisse Umständlichkeit. Eins jedoch hat der Rezensent bei Kempowski gelernt: Dass der Satz "Jedes Schicksal ist einmalig" wahr ist.

Lesen Sie die Rezension bei

buecher.deRezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 26.04.2006

"Hamit" heiße im Erzgebirge Heimat, erklärt Rezensent Rainer Moritz, und diese, insbesondere Rostock, habe der Autor im Jahr 1990 zum ersten Mal wieder besuchen und bereisen können. Die im Nachhinein bearbeiteten Aufzeichnungen beschreibt der begeisterte Rezensent als "ungemein witzigen Steinbruch". Warum? Weil von den Zahnputzbechern Marke DDR bis zum früheren Verleger alles und jeder sein Fett weg bekommt, wer oder was auch immer Kempowskis Weg kreuzt. Eine gewisse "existenzielle Tiefe" erhalten die Aufzeichnungen aus der Sicht des Rezensenten darüber hinaus durch die gleichfalls dokumentierten Gemütsschwankungen des Tagebuchschreibers. Kempowskis "Genauigkeit" gelte eben auch seinem eigenen Zustand, der gerne zwischen Überheblichkeit und Minderwertigkeitsgefühl hin und her pendele. Besonders der Wunsch des ewigen Außenseiters Kempowski, doch zum Literaturbetrieb "dazuzugehören", wird dem Rezensenten hier deutlich.

Rezensionsnotiz zu Die Zeit, 16.03.2006

Zeitgeschichte ist Walter Kempowskis Lebensthema, die sich fast zu einer Obsession ausgewachsen hat, die jedoch immer wieder überraschende Früchte trägt. Das Archivieren, Sammeln, Collagieren gehört zu Kempowskis Lieblingsbeschäftigungen, und so wundert es nicht, dass auch seine "Tagebücher" wiederum neue Tagebücher zeitigen, in denen die Entstehung der vorangegangenen dokumentiert werden, wie Ulrich Baron erklärt. "Hamit" dokumentiert nun also den ersten Band der bereits erschienenen "Tagebücher" aus den Wendejahren 1989/90, zugleich aber auch eine Reise in Kempowski Vergangenheit, die er 1990 gemeinsam mit seinem Bruder in seine Geburtsstadt Rostock und nach Bautzen, wo er acht Jahre im Zuchthaus verbrachte, unternahm. "Hamit", so erläutert Baron, sage man im Erzgebirge für "Heimat". Seine Heimat findet Kempowski nicht wieder, verrät der Rezensent, ihm bleibe nur das Gefühl des Heimwehs. Was Kempowskis Texte funktionieren lasse, analysiert Baron, seien ausgerechnet die "Kraft seiner Ressentiments", sein Grundmisstrauen und seine "unberechenbare Ironie", die stets Spannung, Distanz erzeugten. Baron erklärt Kempowski in seiner misanthropischen Art mit Arno Schmidt verwandt; da wo es aber um das geliebte Material ginge, das Kempowski seinen Archiven einverleibt, schwinde jedes Misstrauen und der "'schwierige' Mensch würde zum Fischer am Fluss ohne Ufer".

Rezensionsnotiz zu Die Tageszeitung, 25.02.2006

Walter Kempwoskis dritter Tagebuchband "Hamit" gewährt nach Ansicht von Rezensent Gerrit Bartels tiefe Einblicke in die Psyche des Autors. Allen in "Hamit" spielerisch eingenommen Rollen, Stilisierungen, Witzen Kempowskis zum Trotz hält Bartels den Band für "radikal offen". Er lege die "Kempowski-Psyche offen, die Kempowski-Macken, das Kempowski-Ich, das sich schön modern in viele Unter-Ichs zersplittert". Damit bildet das Buch für Bartels einen weiteren "Autobiografie-Baustein". Wie Bartels berichtet, geht es Kempowski neben dem Aufarbeiten der Vergangenheit und der eigenen Befindlichkeiten vor allem um das Erfassen der Gegenwart, hier des Jahres 1990, das Jahr der Wiedervereinigung. Das große Anliegen des Autors sieht Bartels im Versuch, die Erinnerung wach zu halten, indem er alles zum Zeitgeschehen sammle, kompiliere, archiviere und kommentiere. Dabei gewinnt Bartels den Eindruck, dass Kempowski das Jahr um so mehr entgleitet, "je mehr er notiert und kommentiert, was in Russland passiert, in Deutschland, in Kuwait". Gelungener findet er die Passagen, in denen Kempowski selbst vor Ort ist, etwa wenn er seinen Besuch in der Heimatstadt Rostocks schildert.

Themengebiete

Kommentieren