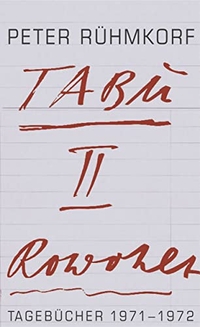

Peter Rühmkorf

Tabu II

Tagebücher 1971 - 1972

Rowohlt Verlag, Reinbek 2004

ISBN 9783498057725

Gebunden, 416 Seiten, 22,90 EUR

ISBN 9783498057725

Gebunden, 416 Seiten, 22,90 EUR

Klappentext

Es war in den siebziger Jahren ein richtiges Kultbuch gewesen, Peter Rühmkorfs Autobiografie "Die Jahre, die ihr kennt", eine Revue aus rasant aneinandergesetzten Erinnerungspartikeln, die gegen Ende folgerichtig in Tagebuchaufzeichnungen ausliefen. Der Verfasser hat das Diarium dann konsequent weitergeführt, in bewährter Unverschämtheit und mit gespitztem Rotstift. Was zunächst als Journal intime gedacht war, eröffnet sich jetzt als eine private Lebensbilanz und zugleich ein gesellschaftskritischer Exkurs, in dem sich die Stimmungen, Nervositäten und unheiligen Heilsvorstellungen einer bewegten Revolutionsepoche wie in einem Narrenspiegel aufgefangen sehen.

Rezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 26.10.2004

1971 befand sich der Hamburger Schriftsteller Peter Rühmkorf in einer künstlerischen Krise, weiß Michael Braun; als Lyriker und Benn-Schüler mit Lob übersät, als Dramatiker und Romancier eher gescheitert. Rühmkorf machte das Beste daraus, meint Braun: er begann "in einem Akt literarischer Selbstrettung" sein hochliterarisches Tagebuchschreiben, das mit "Die Jahre, die ihr kennt" zu einem Erfolgsmodell für ihn werden sollte: eine unnachahmliche Mischung aus Aphorismen und fragmentarischen persönlichen Aufzeichnungen, alles höchst elegant, so Braun. "Tabu II" kehrt zu den Anfängen dieses Erfolgsmodells zurück, berichtet der Kritiker, es sichtet die Eintragungen des Verfassers aus den Jahren 1971/72 und fördert beispielsweise ein ganzes Meinhoff-Dossier zutage, eine Materialsammlung zu den politischen Verblendungen jener Zeit, der jede Revolutionsromantik abgeht, behauptet Braun entzückt. Daneben gebe es allerdings auch ein paar "gusseiserne" Versuche als Dramatiker in Brechtmanier, gesteht er ein, sowie spitzfindige Porträts von Zeitgenossen und Kollegen sowie viele kleine schöne Prosaskizzen, die Rühmkorf seines Erachtens immer noch zu einem der Großen zählen lassen.

Rezensionsnotiz zu Die Zeit, 21.10.2004

Gabriele Killert stellt das jetzt zum 75. Geburtstag von Peter Rühmkorf erschienene Tagebuch von 1971/72 vor, dass als TABU II dem ersten Tagebuch folgt, das die Jahre 1989 bis 1991 umfasst und damit chronologisch eigentlich an zweiter Stelle steht. Die Rezensentin macht aus ihren Sympathien für den Lyriker, der seine wiederholten Schreibkrisen mit dem Verfassen der Tagebücher überbrückt, keinen Hehl. Gerade weil Rühmkorf bei allem Leiden diesen "Vagantenton desperater Heiterkeit" anstimmt", deshalb, so Killert entzückt, "haben wir ihn ja so gern". Denn zwar zieht sich wie ein roter Faden "Enttäuschung und Melancholie" durch das Tagebuch, das von seinen Misserfolgen als Dramatiker, der politischen Situation in der Bundesrepublik und von Alkohol- und Tablettenbetäubung berichtet. Doch daneben behauptet sich ein "satyrischer Komödienfaden", mit der Rühmkorf seine "artistische Selbstaufhebung" betreibt, meint die Rezensentin eingenommen. Rühmkorf ist ein "Gesamtkunstwerk", der in "bierernstbeflissenen Zeiten" seinem "Unmut" eine Stimme gibt und in seinem "beschwingten Abwinken" etwas "Kostbares" ist, preist Killert.

Rezensionsnotiz zu Frankfurter Rundschau, 06.10.2004

"Der begnadete Hypochonder Rühmkorf (...) erlebt und erleidet die Zeitgeschichte", fasst Martin Lüdke zusammen, wovon er gern noch mehr weglesen würde. Und woran litt er vor allem in den Jahren 1971-72, der glücklose Dichter? Daran, kein richtiger "Romanschriftsteller" zu sein, an der ständigen finanziellen Pleite sowie an all den Figuren des Literaturbetriebs, vor allem den großen. "Unter den Böll, Grass, Walser", schreibt Lüdke, "stilisierte sich der Mann mit der proletarischen Schirmmütze als berufener Repräsentant materieller Verarmung". Unter anderem litt er auch an seinem Tagebuch, das hätte er lieber anders geschrieben: "Dieses kerbt nur Wunden nach u. schleift unabgegoltene Ressentiments hinter sich her." (Rühmkorf) Aber, aber, wendet der Rezensent ein: man verachte die Rühmkorfschen Ressentiments nicht - die seien nämlich dafür verantwortlich, dass so viel Genaues, Böses, brillant Formuliertes in diesen Aufzeichnungen steht. Fazit: mehr als ein Tagebuch - ein "großer Zeitroman"!

Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 05.10.2004

Für Thomas Steinfeld ist Peter Rühmkorf schlicht der "letzte Bewohner der klassischen deutschen Dichterstube unter dem spitzen Dach", ein Ausbund an Sesshaftigkeit, der den Blick von Hamburg-Övelgönne über die Elbe weit in die Welt schweifen lässt. Vor neun Jahren ist "Tabu I" erschienen, erinnert uns Steinfeld, eine Sammlung mit autobiografischen und poetischen Skizzen, die um das Jahr des Mauerfalls herum angelegt waren. "Tabu II" knüpft nicht an diese Zeit an, verrät der Rezensent, sondern führt in die Jahre 1971/72 zurück, die für Peter Rühmkorf laut Steinfeld von prägender Bedeutung gewesen sein müssen. In Tagebuchform entfalte Rühmkorf - weniger an politischen Ereignissen sich entlang hangelnd als an privaten Hinterlassenschaften orientierend - eine Sozialgeschichte seines damaligen Freundeskreises, zu dem Kollegen wie Erich Fried, Klaus Wagenbach, Ursula Krechel oder Nicolaus Born zählten, aber auch der Konkret-Herausgeber Klaus-Rainer Röhl mitsamt seiner Ex-Frau Ulrike Meinhoff. Eine politisierte Gemeinschaft, die sich als "kritische Öffentlichkeit" verstand, so jedenfalls sieht es Steinfeld, deren Gruppenzusammenhang aber im Laufe dieser beiden Jahre an der Gewaltfrage und am Terrorismus zerbrach. Der Zerfall seines Freundeskreises muss für Rühmkorf schlimm gewesen sein, so Steinfeld, der Dichter habe ihm in "Tabu II" ein lebendiges, aber trauriges Denkmal gesetzt.

Lesen Sie die Rezension bei

buecher.deThemengebiete

Kommentieren