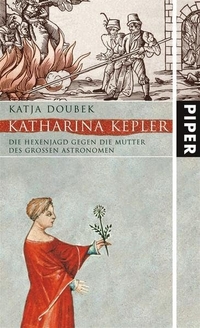

Klappentext

Johannes Kepler gilt als einer der größten Naturwissenschaftler aller Zeiten. Mit seinen bis heute gültigen Forschungen beginnt die wissenschaftliche Neuzeit. Aber ausgerechnet seine Mutter entging nur knapp dem Feuertod auf dem Scheiterhaufen: Missgünstige Nachbarn hatten sie als Hexe denunziert, weil die kräuterkundige Keplerin mit zu großem Erfolg als Heilerin praktizierte. Nur mit Hilfe ihres berühmten Sohnes und des Kaisers selbst gelingt es ihr, den Hexenprozess zu überleben. Katja Doubek entfaltet ein sorgfältig aus den Quellen gearbeitetes, lebendiges Porträt einer ungewöhnlichen Frau in der dramatischen, schicksalhaften Zeit zwischen Mittelalter und Moderne.

Rezensionsnotiz zu Frankfurter Rundschau, 22.07.2004

An Biografien über das Leben des berühmten Astronomen Johannes Kepler fehlt es nicht, behauptet Rezensent Malte Oberschelp, doch Keplers Mutter Katharina sei - außer in der juristischen Fachliteratur - bislang kaum gewürdigt worden. Letzteres liegt daran, dass Katharina Kepler in den Jahren 1616 bis 1621 der Hexenprozess gemacht wurde, in dem ihr Sohn sie damals verteidigte und der als berühmtes Fallbeispiel in die Geschichte der Rechtsschreibung einging. Darüber hinaus gibt es wenig gesichertes Material zu Katharina Kepler, so Oberschelp, der es deshalb angebrachter findet, Katja Doubeks Sicht auf Katharina Keplers Leben eher einen "historischen Roman" denn eine Biografie zu nennen. Seines Erachtens trägt Doubek gewaltig und nach Hollywood-Manier auf: Doubek stilisiere Keplers Mutter zu einer modernen Heldin und feministischen Ikone, die sich für Menschen- und Frauenrechte, Aufklärung und moderne Medizin einsetzte. Dazwischen schiebe die Autorin sachbuchähnliche Abschnitte, die ein pralles Sittenbild jener Zeit malten. Doubeks Buch über Katharina Kepler zwinge seinem Thema ganz und gar die Sicht unserer heutigen Zeit auf, so Oberschelp, der spürbar Zweifel an dieser Form des mittelalterlichen Doku-Melodrams hat.

Themengebiete

Kommentieren